祭文主标题文本祭文主标题

文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要

文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要

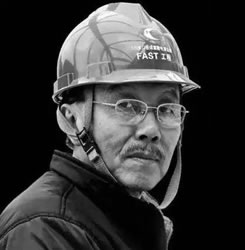

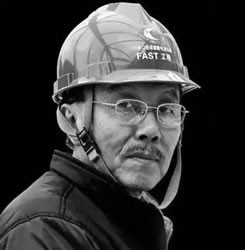

南仁东 祭拜数:16542

2018-08-25 00:09:02

南仁东 祭拜数:16542

2018-08-25 00:09:02

“中国天眼”首席科学家兼总工程师南仁东是500米口径球面射电望远镜(简称FAST)工程的发起者和奠基人。今年9月25日,“中国天眼”——这座世界上最大单口径、最灵敏的射电望远镜落成启用一周年。

而就在10天前,南仁东永远地闭上了眼睛,享年72岁。“天眼”,是他留给祖国的骄傲。请关注今日出版的《解放军报》: 一生痴心为“天眼” ——追忆“中国天眼”之父南仁东 ■解放军报记者 邹维荣 这是群山之中的FAST工程(9月24日摄)。新华社记者 刘续 摄(资料图) 1994年,他率先提出在中国建设新一代射电望远镜; 10余年时间里,他走遍贵州上百个窝凼,只为选出一个理想台址; 从2007年立项到2016年落成启用,他跑遍工程现场的每个角落,即便被确诊为肺癌,还继续带病参加工程例会…… 他就是“中国天眼”首席科学家兼总工程师南仁东——500米口径球面射电望远镜(简称FAST)工程的发起者和奠基人。 今年9月25日,“中国天眼”——这座世界上最大单口径、最灵敏的射电望远镜落成启用一周年。令人悲痛的是,就在10天前,南仁东永远地闭上了眼睛,享年72岁。

24年前,日本东京,国际无线电科学联盟大会。有科学家们提出,在全球电波环境继续恶化之前,应建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。 南仁东坐不住了,一把推开同事的房门:我们也建一个吧!那时,中国最大的射电望远镜口径只有不到30米。 动了这个念头,南仁东就再也没有停下来。选址、论证、立项、建设,每一项他都亲力亲为。 他把目标锁定在了贵州天然的喀斯特地形。为了掌握第一手资料,制定正确的危岩治理方案,已经年逾60的南仁东和年轻的技术人员一起,在没有路的大山里攀爬。遇到陡峭大山时,大家劝他在山下等,他却坚持:“我和你们一起上去,看看实际情况。” 台址好不容易定了,却又遭遇了一场近乎灾难性的技术风险。当时购买的十余根钢索进行组网结构疲劳试验时,没有一例能满足FAST的使用要求。当时,台址已开始动工,工程建设迫在眉睫,可钢索结构定不下来,反射面的结构形式就定不下来,如此一来,工程就无法继续进行。 为此,南仁东带领技术人员开始了一场艰苦卓绝的技术攻关。两年时间里,经历了近百次失败。最终,南仁东和研发团队终于研制出满足要求的钢索结构。 在审核危岩和崩塌体治理、支护方案时,不懂岩土工程的他,用了一个月的时间学习相关知识,对方案中的每一张图纸都仔细审核、反复计算。

“天眼”现场有6个支撑铁塔。每建好1个,南仁东总会第一个爬上去查验。几十米高的圈梁建好了,他也要第一个走上去看看。在圈梁上奔跑时,他开心得像个孩子。 百折不挠,千锤百炼。“南老师用20多年做成了这件事。‘中国天眼’的建成将为探索宇宙奥秘提供独特手段,为基础研究、战略高技术发展和国际科技合作提供世界领先的创新平台。”南仁东的同事告诉记者。 FAST的创新技术得到了各方认可,南仁东获得的个人荣誉却不多。他的低调谦逊与淡泊名利令人动容。很少人知道,工程建设之初,由于经费紧缺,南仁东要坐近50个小时的火车来往于北京和贵州。 20多年的建设历程,南仁东把贵州当成了自己的第二故乡,这里有他的梦,有他为之奋斗的情。令他倍感欣慰的是,2016年9月25日,“中国天眼”终于在贵州告成,成为举世瞩目的工程奇迹。而此时的他,却已时日不多。 南仁东把一切看淡。病逝后,家人转达了他的遗愿:丧事从简,不举行追悼仪式。 “天眼”,是他留给祖国的骄傲。 还有几句诗,写给他自己,以及这个世界:“美丽的宇宙太空以它的神秘和绚丽,召唤我们踏过平庸,进入它无垠的广袤。”

南仁东(1945年2月—2017年9月15日),中国天文学家、中国科学院国家天文台研究员,曾任FAST工程首席科学家兼总工程师,主要研究领域为射电天体物理和射电天文技术与方法,负责国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜(FAST)的科学技术工作。2017年5月,获得全国创新争先奖;2017年7月,入选为2017年中国科学院院士增选初步候选人。 南仁东于1945年出生,1963年就读于清华大学,于中国科学院研究生院获硕士、博士学位。后在日本国立天文台任客座教授,1982年,他进入中国科学院北京天文台工作。1994年起,一直负责FAST的选址、预研究、立项、可行性研究及初步设计。作为项目首席科学家、总工程师,负责编订FAST科学目标,全面指导FAST工程建设,并主持攻克了索疲劳、动光缆等一系列技术难题。2016年9月25日,其主持的FAST落成启用。 2017年9月15日晚,南仁东因病逝世,享年72岁。

南仁东(1945年2月—2017年9月15日),中国天文学家、中国科学院国家天文台研究员,曾任FAST工程首席科学家兼总工程师,主要研究领域为射电天体物理和射电天文技术与方法,负责国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜(FAST)的科学技术工作。2017年5月,获得全国创新争先奖;2017年7月,入选为2017年中国科学院院士增选初步候选人。 南仁东于1945年出生,1963年就读于清华大学,于中国科学院研究生院获硕士、博士学位。后在日本国立天文台任客座教授,1982年,他进入中国科学院北京天文台工作。1994年起,一直负责FAST的选址、预研究、立项、可行性研究及初步设计。作为项目首席科学家、总工程师,负责编订FAST科学目标,全面指导FAST工程建设,并主持攻克了索疲劳、动光缆等一系列技术难题。2016年9月25日,其主持的FAST落成启用。 2017年9月15日晚,南仁东因病逝世,享年72岁。

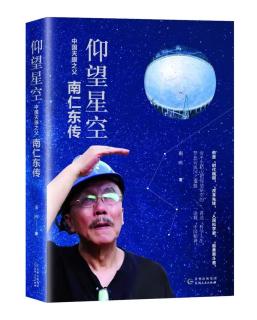

9月15日,天眼之父南仁东先生逝世三周年,《仰望星空——中国天眼之父南仁东》新书首发式暨作品分享会在贵阳举行。 《仰望星空——中国天眼之父南仁东传》是贵州省“十三五”文艺创作重点项目、贵州省新闻出版重点选题规划项目。2017年南仁东逝世后,贵州人民出版社立马策划项目,拟定创作提纲,邀请知名诗人、作家南鸥采写。为把该书打造成精品力作,南鸥花费3年多时间,跨越5个省份,收集相关创作素材百余万字。作家通过深入采访,广泛挖掘鲜活细节,以主人公的科学梦想为线索,用人物传记的文学形式,真实记录了南仁东穷尽22年打造国之重器的动人事迹,展现了南仁东的家国情怀和人格魅力。

《仰望星空——中国天眼之父南仁东传》是贵州省“十三五”文艺创作重点项目、贵州省新闻出版重点选题规划项目。2017年南仁东逝世后,贵州人民出版社立马策划项目,拟定创作提纲,邀请知名诗人、作家南鸥采写。为把该书打造成精品力作,南鸥花费3年多时间,跨越5个省份,收集相关创作素材百余万字。作家通过深入采访,广泛挖掘鲜活细节,以主人公的科学梦想为线索,用人物传记的文学形式,真实记录了南仁东穷尽22年打造国之重器的动人事迹,展现了南仁东的家国情怀和人格魅力。

《仰望星空——中国天眼之父南仁东传》分为10个篇章,作者把焦点放在南仁东的梦想和追求上,用温情的“眼睛”,写出了南仁东“最接地气”的一面。从“翩翩少年”到“访进大山”,再到“历史的荣耀”,作者用朴实真挚的语言,回望和梳理了南仁东的奋斗事迹和人生历程,彰显了南仁东坚定的信念与担当、敢为人先的气概与百折不挠的意志,极具人文情怀和现实意义。 作者南鸥分享了本书的创作缘起、经过,以及在这本书中寄托的情怀。南鸥相信,南仁东作为一位伟大的科学家,一位普通的劳动者,他身上所释放出来的巨大能量将帮助我们重构信仰、价值、理想、担当、情怀等人类社会生活的最基本的元素,成为一个民族、一个时代精神元素的“灯塔”。

作者南鸥分享了本书的创作缘起、经过,以及在这本书中寄托的情怀。南鸥相信,南仁东作为一位伟大的科学家,一位普通的劳动者,他身上所释放出来的巨大能量将帮助我们重构信仰、价值、理想、担当、情怀等人类社会生活的最基本的元素,成为一个民族、一个时代精神元素的“灯塔”。

与会的省内外作家、诗人、文艺理论家、图书编辑、媒体记者等 50 余人汇聚一堂,分享对该书的读后感,以此缅怀、纪念南仁东先生。大家纷纷表示,南仁东矢志报国的奉献精神、理想信念、执着忠诚,在《南仁东传》一书中得到精彩诠释,凸显了我们这个时代最为宝贵的精神财富与精神能量,体现了我省文艺创作者和出版人的责任担当,是一部引导人生、激发斗志的好读物。 图书简介

图书简介

本书用人物传记的文学形式,以南仁东从少年到老年,直至去世的求学、科研、访问,以及全身心扑在打造“中国天眼”的人生经历为线索,书写了南仁东不懈奋斗的一生,真实展现了南仁东放弃国外高薪,穷尽20余年生命与精力,打造国之重器的先进事迹。南仁东先生的人生经历和人格力量,构成了一个时代、一个民族最为惊心动魄的生命图景与时代精神,凸显了我们这个时代最为宝贵的精神财富与精神能量。透过南仁东传奇的一生,展现了他勇于担当、敢为人先、严谨执着、百折不挠的人生态度与精神品格,彰显了一代科学家爱国奉献、追求科学的伟大情怀。

4347

4347

2017年9月15日,中国天眼震撼世界时,后方却传来了噩耗,南仁东先生与世长辞!22年的信念和热情,您让中国睁开了天文学界的“天眼”,而您却永远的闭上了双眼。南仁东先生的不幸逝世是中国天文事业的重大损失!我们沉痛悼念并深切缅怀南仁东先生!

“没有南仁东,就没有中国天眼”

“天眼之父”南仁东 是我国著名天文学家,是国家重大科技基础设施建设项目——500米口径球面射电望远镜工程的发起者和奠基人。他主导提出利用我国贵州省喀斯特洼地作为望远镜台址,FAST选址、立项、工程建设、落成启用历时22年,主持攻克了诸多难题,为“中国天眼”工程作出了重要贡献。他身体力行,长期默默无闻地奉献在科技工作第一线。与团队一起通过不懈努力,克服重重难关,建成了世界第一大单口径球面射电望远镜。比美国“阿雷西博”305米望远镜,综合性能提高约10倍。

中国天眼

蜡炬成灰22载,成就国之骄傲

“ 夜晚繁星闪烁,仿佛觉得外星文明在通过天眼和人类交流”一名访客激动的表述着天眼之旅内心真实写照。

2016年9月25日,FAST落成启用。这是南仁东用生命最后22年的全部智慧、精力与热情,所追求的一个梦想。

南仁东带着300多幅卫星遥感图,跋涉在中国西南的大山里,有的荒山野岭连条小路也没有,当地农民走着都费劲。在考察洼地时,他差点被山洪冲下山,又跌下悬崖,幸亏被小树挡住了身体。这样的艰险,12年来选址时刻伴随着南仁东。当身边人都听得目瞪口呆、吓出一身冷汗时,南仁东却对这些艰难一笑而过。

南仁东带领团队克服了无数技术难关。FAST所克服的索网疲劳关键技术,成就了世界上跨度最大、精度最高的索网结构,还成功应用到港珠澳大桥和平塘特大桥等重大工程之中。

南仁东工作环境

南仁东先生说过:“人类之所以脱颖而出,就是因为有一种对未知的探索精神”,他矢志不渝筑造大国重器,克服重重困难,其中的艰辛岂是三言两语描述得出来。春风化雨,润物无声,这种工匠精神是我们后辈的必修课。

在这个特殊的日子里

让我们一起

深切缅怀

追忆悼念

南仁东先生

5108

5108

5406

5406

文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要

文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要文字摘要